Module Co-création art & science – Polytech’Lille / ÉSÄ

Présentation

Les collaborations entre artistes et ingénieurs tendent aujourd’hui à s’accélérer. Ce module permet d’en faire l’expérience, en faisant travailler les étudiants ingénieurs de Polytech’Lille avec les étudiants artistes de L’école supérieure d’art du Nord-pas-de-Calais (ÉSÄ).

Objectif

Il s’agit de mettre en oeuvre des binômes entre étudiants ingénieurs et étudiants en art dans l’objectif de développer, tant sur le plan conceptuel que technique, une partie importante du projet artistique élaboré dans le cadre de PRIST. Il convient également de penser à nouveaux frais la production artistique, lorsque celle-ci s’élabore de manière collaborative, entrainant en cela un déplacement des questionnements propre à chaque discipline et une redéfinition de la notion d’auteur. Comment l’imaginaire et le savoir scientifique entre-t-il en collision avec les pensées et conceptions artistiques ? Rappelons ici que les projets des étudiants en art sont présentés en mars 2020 à la Galerie Commune (Du 12 au 25 mars, vernissage le 12 mars à 18h). http://galeriecommune.com/

Mise en oeuvre

Le 19 décembre 2019, une première rencontre entre étudiants ingénieurs et étudiants en art s’est tenue à Polytech’Lille.

Vendredi 10 janvier (9h00- 18h15) – à ÉSÄ

Matin : Présentation du Module et du programme Prist + présentation des projet et formation des binômes. Après midi : Réalisation d’un projet en binôme, conçu pour mettre ingénieurs et artistes à égalité face à la question posée. En présence de l’artiste Yosra Mojtahedi. http://www.yosramojtahedi.com/

Mardi 14 janvier

Début de la production du projet – Les binômes travaillent au Fabricarium de Polytech .http://fabricarium.polytech-lille.fr/

Mercredi 15 janvier

Matin production -Les binômes travaillent de préférence à Polytech . Après-midi : Poursuite au Fabricarium. http://fabricarium.polytech-lille.fr/

Jeudi 16 janvier

Matin production – Les binômes travaillent à Polytech . Après-midi : Poursuite au Fabricarium.

Vendredi 17 après-midi : Bilan du Module par les enseignants de Polytech et de l’ÉSÄ.

Référents : Christophe Chaillou, Nathalie Stefanov, Stéphane Cabée, Marie Lelouche

Emmanuel GRIMAUD – autour de Ganesh Yourself

Lundi 2 décembre à 12h – amphithéâtre du pôle Arts plastiques – Tourcoing

Conférence autour de Ganesh Yourself, le film qu’Emmanuel Grimaud a réalisé avec l’artiste Zaven Paré autour d’un robot du dieu Ganesh conçu pour permettre à n’importe qui de se mettre à la place de Dieu et d’avoir une conversation.

Cette projection servira de base pour aborder les questions d’écologie des non humains, transhumanisme, intelligence artificielle, etc.

Emmanuel Grimaud : chargé de recherche, habilité à diriger des recherchesMédaille de bronze CNRS, 2011 Prix de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, 2004. Les recherches d’E. Grimaud portent sur les frontières de l’humain, de la communication, de la perception, de la technique, de la mesure.Ethnologue indianiste de formation, E. Grimaud a par la suite élargi ses terrains d’enquête aux studios de cinéma où il a travaillé comme assistant de réalisation (Bollywood Film Studio, 2003), puis à une exploration de l’animatronique psychédélique des divinités hindoues (Dieux et robots, 2008), mais aussi à des enquêtes troublantes comme une biographie d’un sosie de Gandhi (Le sosie de Gandhi ou l’incroyable histoire de Ram Dayal Srivastava, 2007), une série d’expériences décalées avec Zaven Paré autour d’un humanoïde japonais (Le jour où les robots mangeront des pommes, 2011) ou encore une étude des techniques d’un astrologue indien capable de dessiner le visage des gens sans les avoir vus à partir de leur horoscope (L’étrange encyclopédie du docteur K, 2014).

Il a coordonné de nombreux volumes collectifs, notamment Effets Spéciaux (2006), Virtuosité ou les sublimes aventures de la technique (2011), Robots étrangement humains (2012), Jouir ? (2017), Low tech / Wild tech (2017), Estrangemental (2019). Il a été commissaire de l’exposition Robo-Garage (Centre d’art contemporain d’Enghien Les Bains, 2007) et de l’exposition Persona, étrangement humain (Musée du Quai Branly, 2016).

Dominique PETITGAND – Voix-espace-écoute

Workshop et conférence. 2 et 3 décembre. Site de Tourcoing.

Conférence. Mardi 3 décembre. 16H.

Depuis 1992, Dominique Petitgand est de ces artistes sonores qui débroussaillent devant nous.

Pour décrire son travail, la critique parle de « micro-univers » – il préfère, lui, évoquer des « paysages mentaux ».

La parole, le lieu de l’enregistrement, l’espace de diffusion et les « arrêts momentanés » du silence sont depuis le départ au cœur de sa réflexion et de sa production. Dans ses installations comme dans ses performances, son travail délicat propose avec subtilité sans rien imposer. C’est à l’auditeur de choisir sa place, à la distance qui lui semble juste. Ce que Dominique Petitgand offre c’est un contexte favorable à l’écoute, à une attention au monde qu’il souhaite « vagabonde, physique, émotionnelle et cérébrale ».

Son travail résonne dans de nombreux lieux d’art à travers le monde. Il a également enregistré des disques et publié plusieurs ouvrages.

Workshop voix-espace-écoute. Lundi 2-mardi 3 décembre, site de Tourcoing.

Deux jours de rencontre autour du travail de Petitgand et des productions sonores des élèves. Les échanges seront simultanément enregistrés, montés et mixés à la façon d’un reportage radio – consultable sur les différents sites de l’école.

Gaëtan ROBILLARD – Computer Art et chaînes de Markov

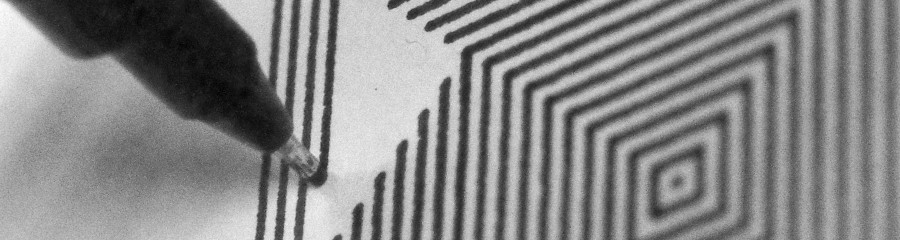

Workshop mené par l’artiste enseignant Gaëtan Robillard et par Thierry Mbaye, en partenariat avec La parcelle collective, Fablab de la Condition publique et l’Espace croisé centre d’art contemporain.

Les 9, 10 et 17 décembre 2019

» Dans l’ère qui succède à la révolution algorithmique, la possibilité de programmer des machines à « état esthétique » renouvelle un ensemble de questions posées dès les années soixante et soixante-dix par les artistes pionniers du Computer Art. Que retenir de cette période ? Comment travailler avec les algorithmes dans un espace de pratique artistique ? Quel rapport établir alors avec un monde désormais constitué de processus statistiques et de calculs informatiques ? Comment adresse-t-on les images que produisent les machines ? Avec quel langage ? Qu’est-ce que ce processus de travail engendre dans la forme ?

À partir d’algorithmes, de l’environnement Processing et Paperwork/P5.js, nous travaillerons sur des processus algorithmiques qui génèrent images et textes. Dans cet espace, la règle est de travailler le caractère variable de processus calculatoires capables de générer des suites de signes pouvant éventuellement faire sens : des chaînes de Markov. C’est en travaillant la fréquence des signes selon des méthodes probabilistes que nous pourrons alors questionner une nouvelle forme de pratique.

Le but de ce workshop sera de produire un objet éditorial d’environ milles pages. «

http://transat.stephanecabee.net/workshop-art-code-12-2019/

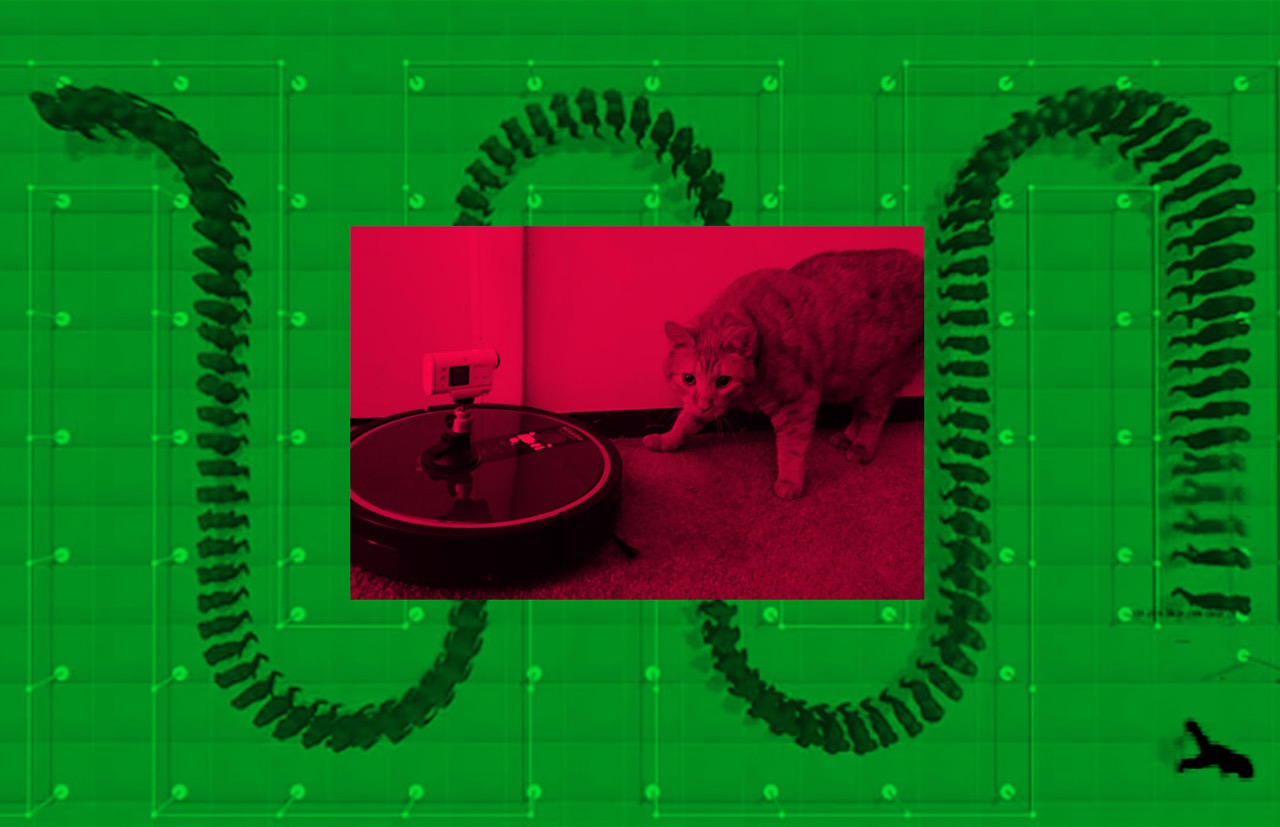

Gwenola WAGON – L’Invasion des lémuriens

L’Invasion des lémuriens

Conférence de Gwenola Wagon, suivie de rencontres avec les étudiants

27 novembre 9h30 – Esä, site de Tourcoing (atelier dessin)

Gwenola Wagon conduit des enquêtes en fouillant Internet et dérive dans l’espace de l’hyper-information. Seule, elle arpente le globe virtuel (Globodrome, Blackpool-Manchester). Ses investigations prennent la forme de films, de livres et d’installations (L’Invasion des lémuriens, Quel effet cela fait-il d’être une luciole ?). Elle convoque les esprits qui hantent les médias (Haunted by algorithms, Media Mediums – en collaboration avec Jeff Guess). Avec Stéphane Degoutin, elle propose à des chercheurs de vivre dans la forêt, nus mais connectés (World Brain), expérimente des modes de vie alternatifs (Laboratoire de schizophrénie contrôlée). Ensemble, ils collectent les images virales (Mute, Dance Party in Iraq), explorent la mythologie de l’aéroport international (Psychanalyse de l’aéroport international), organisent des burn-out parties (Institut de Néoténie pour la fin du travail), dérivent grâce à des technologies de géolocalisation utilisées à contre-emploi (Moillesulaz 1/1, Random GPS), implantent des utopies dans des zones périphériques (Hypnorama, Vincennes zoo research lab, Utopia Factory Abraxas).

Gwenola Wagon enseigne à l’université Paris 8 (Saint-Denis).

http://nogovoyages.com/

Laboratoire UGSF Biologie Végétale

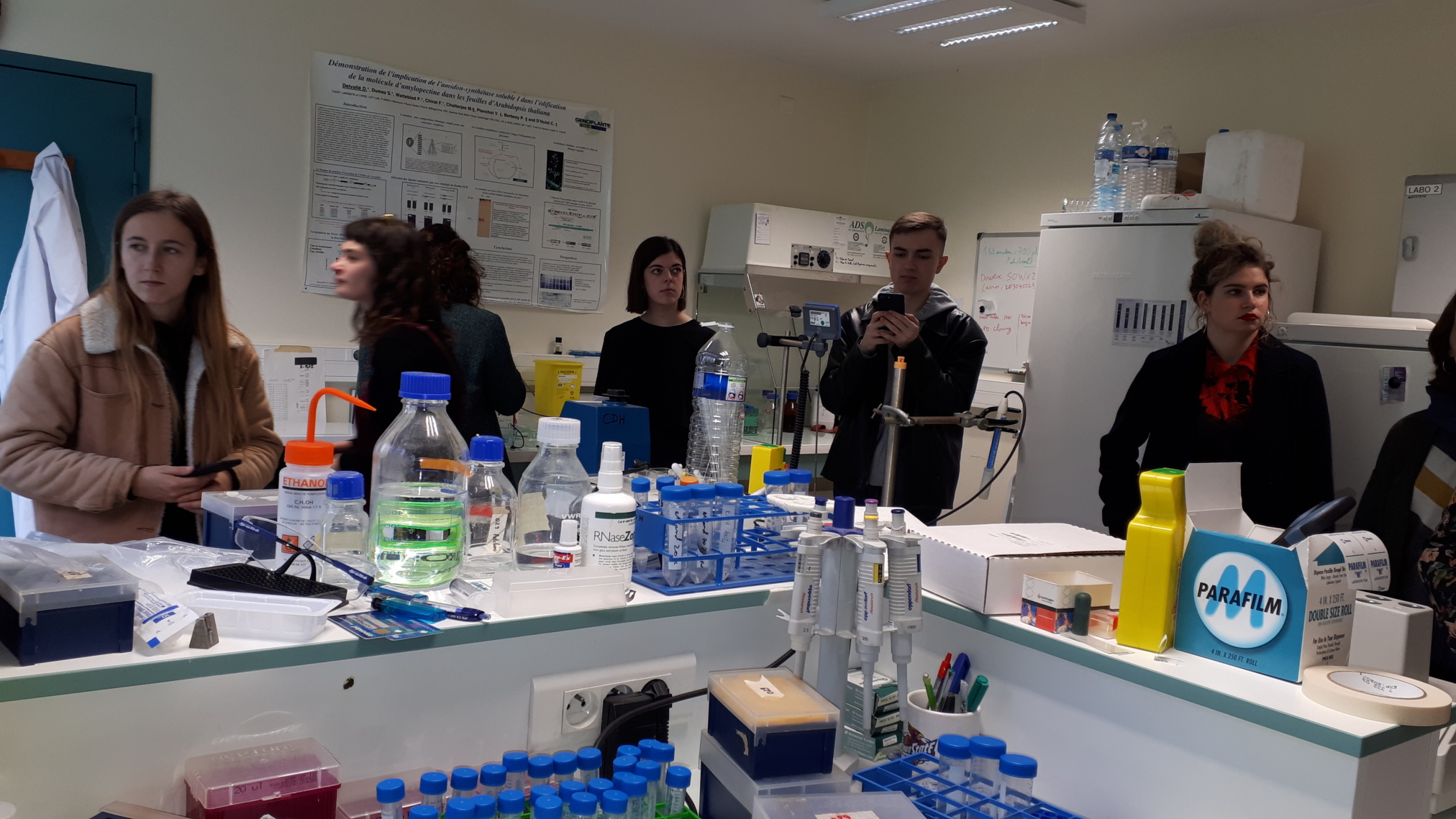

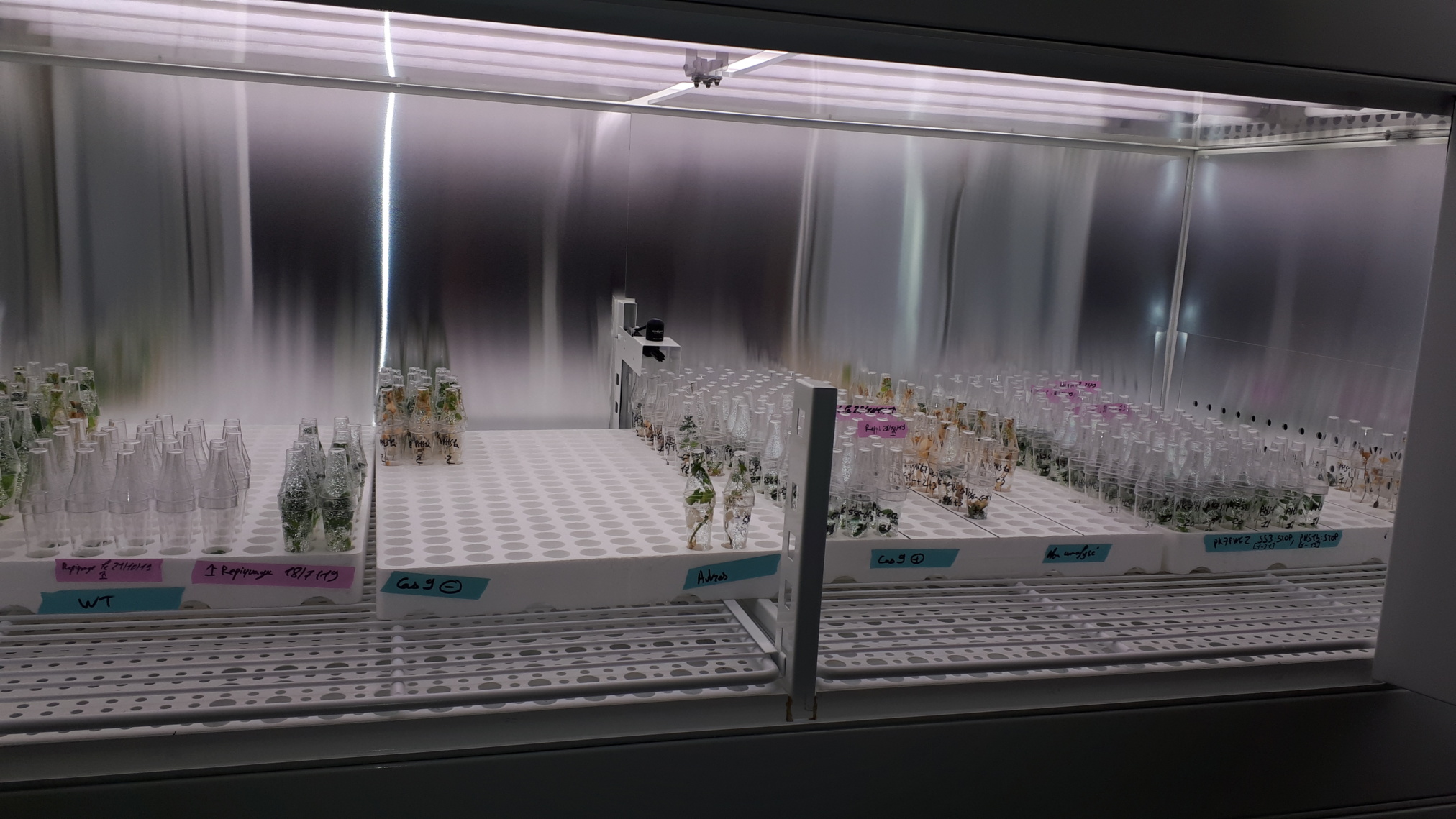

Le 24 novembre, l’équipe PRIST est partie à la découverte des équipements de l’UGSF : Unité de glycobiologie structurale et fonctionnelle (UMR8576)

http://ugsf-umr-glycobiologie.univ-lille1.fr/

Visite des équipements

Corentin Spriet, Camille Vandromme et Adeline Courseaux ont fait visiter les équipements du laboratoire et fournis les explications relatives aux modèles végétaux sur lesquels ils travaillent. Comment sont conservés les OGM, sur quel type de microscopes les étudie-t-on, quels sont les instruments de mesure pour identifier les molécules, comment conserve-t-on à très basse température les cellules sont les divers points qui furent abordés lors de cette journée.

Conférence sur les OGM par Camille Vandromme

Camille Vandromme (PhD) a de plus effectué une conférence portant sur la notion de co-évolution, fournissant des exemples sur la manière dont « naturellement » des espèces différentes se transforment, telles la girafe et l’acacia, ceci afin de repenser à nouveaux frais nos conceptions des organismes modifiés par l’homme et ceux, en transition, évoluant dans la nature. Une nouvelle approche des rapports Culture / Nature.

Visite de L’IRCICA

Le 10 novembre, l’équipe PRIST est partie à la découverte de l’IRCICA : l’Institut de Recherche sur les composants logiciels et matériels pour l’information et la Communication Avancées (URS 3380).

https://ircica.univ-lille.fr/fr/linstitut

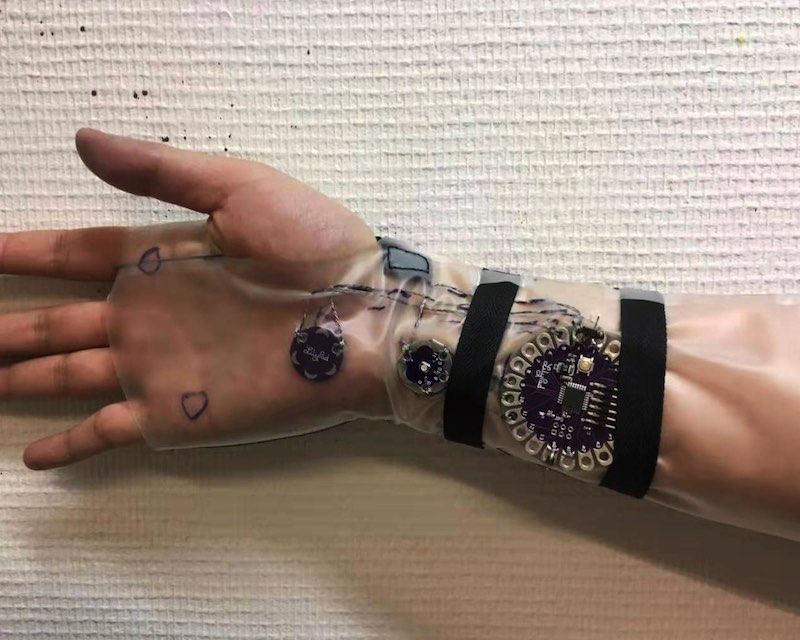

Thomas Vantroys et Alexandre Boe, chercheurs, ont présenté l’Institut ainsi que les projets de recherche qu’ils développent. Il fut question d’Objets connectés, d’Interactions tactiles et gestuelles, de Photonique et de Traitements bio-inspirés de l’information.

Lors de la conférence, et à de nombreuses reprises leurs, les questions des chercheurs ont pu faire écho à celles que se pose la scène artistique contemporaine. Les échanges entre les deux communautés furent nombreux et féconds, ouvrant à de possibles approches transdisciplinaires.

On écoute Radio Campus…

Rendre matériel et palpable l’ère numérique qui est la nôtre est aussi une question que se pose aujourd’hui les pratiques artistiques contemporaines.

Co-existenc.e.s

Télécharger le Communiqué de presse

La transition écologique conduit à interroger nos approches anthropocentrées, celles où l’humain domine la nature et maîtrise l’évolution de ses technologies. Comment repenser notre rapport à ces existences autres que humaines, dont on dit parfois qu’elles sont dotées d’intelligence, végétale, animale ou artificielle ? Comment pouvons-nous concevoir différemment ces diverses formes d’existences non-humaines avec lesquelles nous « co-existons » ? Ces questions sont celles que se pose l’équipe de PRIST. Au début de l’année, Prist a entrepris la visite de deux laboratoires. L’un, IRCICA portant sur les objets connectés et l’interaction tactile et gestuelle, l’autre UGSF, portant sur la biologie et en particulier sur le végétal. Des workshops et des conférences réalisées par des artistes ou philosophes ont également contribué à nourrir la recherche des étudiants. A cela s’ajoute le module de co-création Arts et Sciences mené avec Polytech’Lille. Ces recherches, qui conduisent à la réalisation d’installations et de projets plastiques, seront présentées à partir du 12 mars à la Galerie Commune. En mai, paraîtra le catalogue de l’exposition.

Programmation :

10/10/2019– Visite de laboratoire : Institut IRCICA/ Cristal – Chercheurs : Alexandre Boe et Thomas Vantroys, [objets connectés / questions de cyber sécurité / corps animal et humain connectés]. https://ircica.univ-lille.fr/fr/linstitut

24/10/2019 – Visite de laboratoire : UGSF / TISBio – Corentin Spriet [Biologie végétale, OGM].http://ugsf-umr-glycobiologie.univ-lille1.fr/. Conférence de Camille Vandomme.

Novembre : Emmanuel Grimaud http://lesc-cnrs.fr/fr/cb-profile/193/userprofile

27/11/2019 – Gwenola Wagon, artiste. http://gwenolawagon.com/

28- 29/11/2019 – FOOR https://form.cristal.univ-lille.fr/view.php?id=33512

4-5/12/2019 – Dominique Petitgand, artiste sonore. http://www.sonore-visuel.fr/fr/artiste/dominique-petitgand

9-10/12/2019 – Gaëtan Robillard, artiste. http://mobitool.free.fr/17/12 : Thierry Mbaye (responsable du FabLab de la condition publique). https://laconditionpublique.com/fab-lab-outils-numeriques-service-public/

10-17/01/2020 – Polytech’lille. Module Arts & sciences (Christophe Chaillou et l’artiste Yosra Mojtahedi)

13/03/2020 – Zaven Paré, artiste http://www.zavenpare.com/ Infos ici

12-26/04/2020 – Exposition Galerie Commune http://galeriecommune.com/

Expositions AIR fictions

Exposition à Lilliad – Learning center Innovation – Université de Lille

9 mai 2019

Téléchargement du catalogue

Vue de l’entrée de l’exposition

Du 28 février au 15 mars – Galerie Commune – 36, bis rue des Ursulines – Tourcoing