Master Mind – Galerie Commune Esä

24 / 31 mars 2016

Conduit par : Nathalie Stefanov, Stéphane Cabée

Esa Npdc 2016

Programme de recherche Images sciences et technologies

École supérieure d’art | Dunkerque-Tourcoing

Mardi 23 octobre

L’esä, le Learning Center de Dunkerque et le Labex CaPPA organisent la journée d’étude « Pollinisation ».

Avec :

Nicolas Visez (maître de conférence au PC2A Physicochimie des processus de Combustion et de l’Atmosphère, Université de Lille) –

Marie Choël : La pollution atmosphérique : belle et mortelle ?

Marie Choël est maître de conférences au LASIR (Laboratoire de Spectrochimie Infrarouge et Raman) depuis 2008 (Faculté des Sciences et Technologies de l’Université de Lille) où elle développe des travaux de recherche sur la pollution atmosphérique par les particules. Marie Choël est spécialisée d’une part dans les prélèvements de particules dans l’atmosphère et d’autre part dans les analyses physico-chimiques à l’échelle du micromètre (taille d’une particule atmosphérique). Ses travaux font partie intégrante des activités de recherche développées dans le projet Labex CaPPA (Laboratoire d’Excellence Chemical and Physical Properties of the Atmosphere). Elle est auteur d’une vingtaine d’articles scientifiques. Plus d’information : profil de Marie Choël sur le site web du LASIR

Son intervention sera centrée sur la pollution particulaire. Les particules atmosphériques proviennent de nombreuses sources (industrielles, urbaines mais aussi naturelles) ce qui leur confèrent des différences importantes dans leurs compositions chimiques et leurs tailles. Ces caractéristiques influencent particulièrement leurs effets sanitaires. Cette présentation sera l’occasion d’interroger les valeurs réglementaires de mesure de la pollution atmosphérique et également de découvrir des images saisissantes de microscopie électronique.

Nicolas Visez : Le pollen est-il un polluant atmosphérique ?

Nicolas Visez est maître de conférences au PC2A (Physicochimie des processus de Combustion et de l’Atmosphère) depuis 2008 (Faculté des Sciences et Technologies de l’Université de Lille) où il anime une thématique de recherche portant sur les effets de la pollution atmosphérique sur les pollens. Ses recherches s’axent spécifiquement sur les altérations physico-chimiques que les polluants atmosphériques gazeux et particulaires provoquent sur les pollens allergisants. Nicolas Visez est Président régional de l’APPA (Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique). Il est l’auteur d’une vingtaine d’articles scientifiques. Ses travaux font partie intégrante des activités de recherche développées dans le projet Labex CaPPA (Laboratoire d’Excellence Chemical and Physical Properties of the Atmosphere).Plus d’information : suivez le compte twitter de Nicolas Visez @NicolasVisez; consultez le site web du PC2A.

Son intervention portera sur les facteurs environnementaux et l’évolution des modes de vie que l’on suppose impliqués dans l’augmentation de la prévalence de l’allergie pollinique ces dernières décennies. Des exemples concrets de modifications des propriétés biologiques, physiques et chimiques des pollens par la pollution atmosphérique seront décrits.

———————————————————————————————–

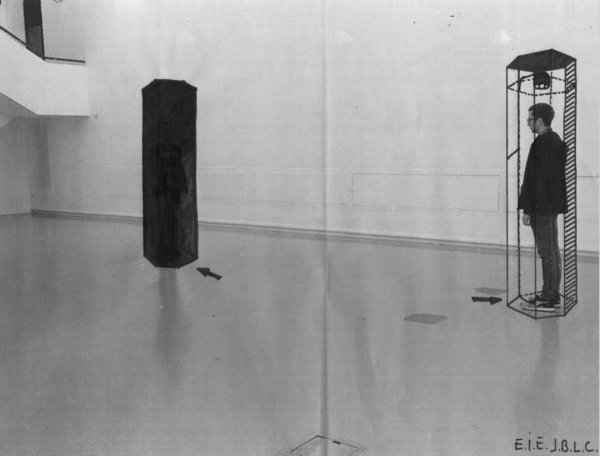

Retour en images sur la conférence « Pollens et polluants » qui s’est tenue au Learning Center – Ville durable de Dunkerque le mardi 23 octobre 2018.

Cet événement s’inscrit dans un cycle de conférences mené par l’Esä dans le cadre du programme de recherche Images, sciences et technologies. Cette année, les acteurs du programme se confrontent à l’étude de l’atmosphère et tentent à travers lui de comprendre les mécanismes de l’anthropocène.

Nous tenons à remercier Marie Choël, Olivier Schefer et Nicolas Visez qui ont partagé, lors de cette conférence, le fruit de leurs recherches avec les étudiants.

Mise en oeuvre : Nathalie Stefanov et Cyril Crignon

crédit photo : Juliette Gadenne

Nous remercions le Learning Center Ville durable de la Halle aux sucres, et en particulier Christine Masson, qui en assure la coordination scientifique, Caroline Vyve, secrétaire et, bien sûr, Marnix Bonnike, son directeur.

Présentation

Les collaborations entre artistes et ingénieurs tendent aujourd’hui à s’accélérer. Ce module permet d’en faire l’expérience, en faisant travailler les étudiants ingénieurs de Polytech’Lille avec les étudiants artistes de L’école supérieure d’art du Nord-pas-de-Calais (ÉSÄ). Le module comprend une initiation à l’histoire des oeuvres situées à l’interface des arts et des sciences. Il se poursuit par la rencontre avec un artiste contemporain, Dewi Brunet, dont les oeuvres complexes, dotées de formes et matériaux innovants, sollicitent les compétences en ingénierie, transformant l’ingénieur en co-créateur de l’oeuvre. Enfin, le module amène l’étudiant ingénieur à répondre aux questions et besoins que se posent dix étudiants en art au sujet de leur installation artistique et à inventer des solutions innovantes en dialogue avec ces jeunes artistes dont les oeuvres seront présentées du 28 février au 15 mars février 2019 à la Galerie Commune (ÉSÄ Tourcoing).

Ce module s’inscrit dans le parcours Prist art & science qui interroge cette année le réchauffement climatique par une approche artistique et scientifique, en partenariat avec le labex CaPPA.

Polytech’Lille – Ecole supérieure d’art du Nord-pas-de-Calais (ÉSÄ)

Étudiants concernés : Niveau Master / étudiants Polytech ; étudiants ÉSÄ

Porteurs du projet : Polytech’Lille : Christophe Chaillou – Rodolphe Astori

ÉSÄ : Martial Chmiélina – Nathalie Stefanov – Stéphane Cabée – Marie Lelouche. Avec la participation de Corentin Spriet, Ingénieur CNRS, plateforme TISBio

Étudiants ingénieurs : Augustine Boulin, Ines Bousseliou, Axel.Croce, Dorielle Devorsine, Ronnie Mve Mebale, Danielle-Nancy Peter-Bike, Pascal.Teyssere, Antoine Untereiner, Ji Yang

Étudiants en art : Ghyzlene Boukaila, Qi Han, Morgane Josse, Stanislav Kurakin, Alice Letourneux, Soumaya Menouar Menari, Alexandre Riés, Rémy Thellier.

Jeudi 18 octobre – 18h30 – Polytech’Lille

Sujet : Les projets de co-création art & science comme accélérateurs d’idées

Avec : Nathalie Stefanov, historienne de l’art, responsable du Programme de recherche Images, sciences et technologies (Prist) – Stanislav Kurakin, étudiant artiste, Corentin Spriet, Ingénieur de recherche CNRS.

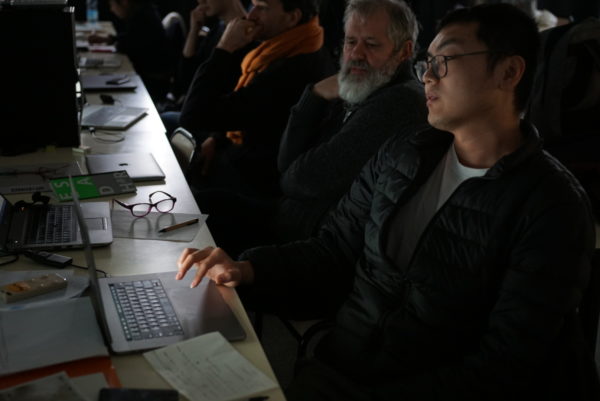

Jeudi 13 décembre – 11h00 – 14h00 – Polytech’Lille

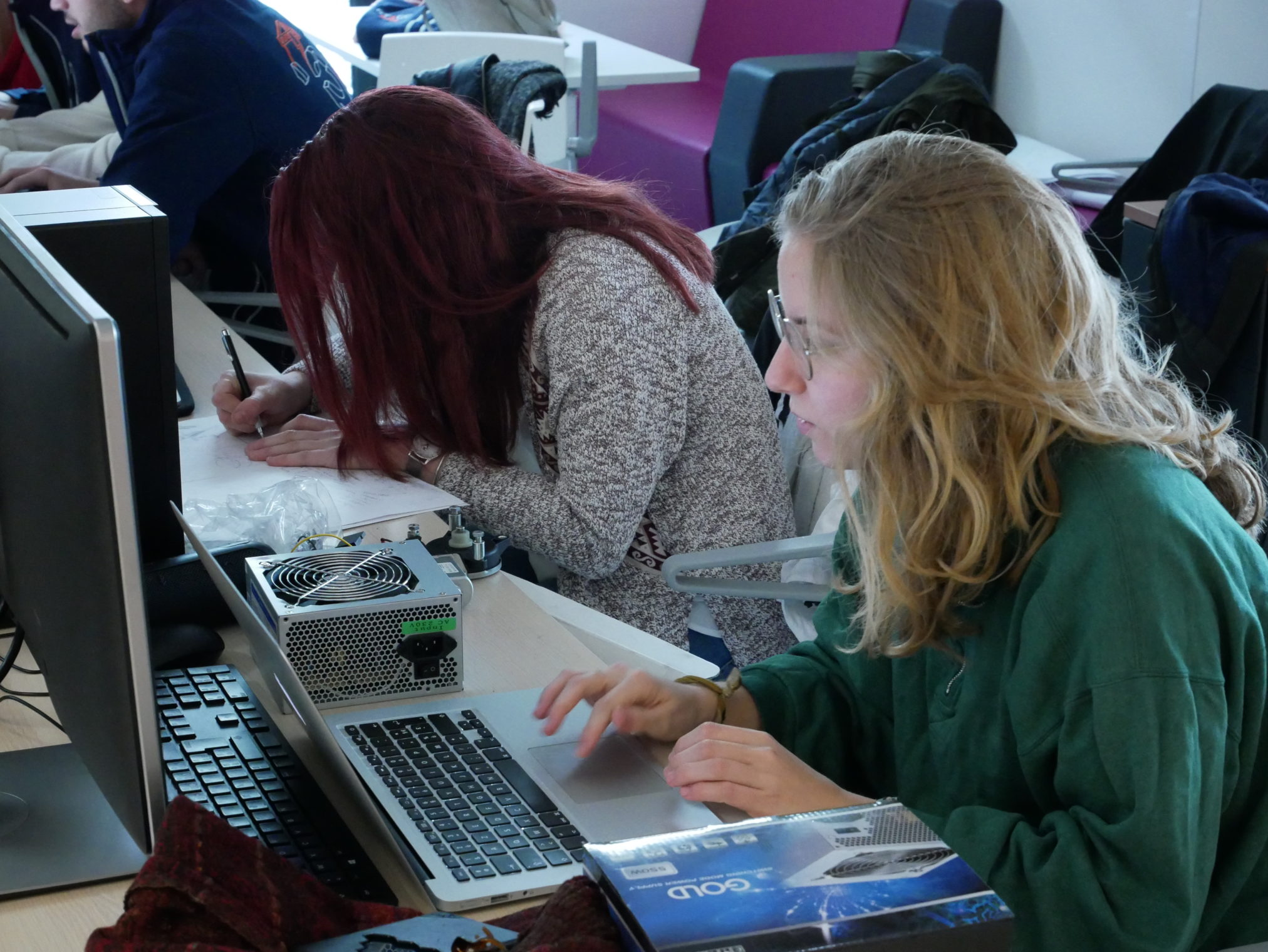

Dix étudiants art de l’ÉSÄ présentent sous une forme courte et en image leur projet pour lesquels ils ont besoin de compétences / ingénieur. Une visite du Fabricarium est ensuite organisée pour les étudiants ÉSÄ.

Encadrement : Nathalie Stefanov – Stéphane Cabée – Christophe Chaillou – Rodolphe Astori

Janvier 2019

Vendredi 11 janvier – Mardi 22, Mercredi 23 et Jeudi 24 janvier le matin . Soutenance : vendredi 25 après-midi.

Objectif :

Articulé à l’objet d’étude Atmosphère, en lien avec les matériaux des laboratoires LOA et PC2A, faire travailler les étudiants ingénieurs de Polytech’Lille et de l’ÉSÄ, sous la forme de binôme, au développement technique et technologique de leur projet pour l’exposition Prist (28 février – 15 mars / Galerie Commune).

Déroulé :

Vendredi 11 janvier

ÉSÄ – 36 bis rue des ursulines – 59 000 Tourcoing

9h30 – 12h30

En présence des étudiants Ingénieur et Art.

N. Stefanov Conférence Polytech, 11 janvier 2019

14h00 – 18h00

Intervention de l’artiste Dewi Brunet (sélectionné pour Watch this space) : élaboration d’un projet commun entre étudiants ingénieur et art.

Travail en binôme centré sur les questions posées par les projets des étudiants en art. Fin de journée : visite des équipements de l’ÉSÄ (Galerie Commune, menuiserie, salle informatique, imprimante 3D, salle de sculpture, de typographie, de peinture, de sérigraphie). Les objectifs et leur mode de réalisation sont posés à la fin de la journée (rédaction du cahier des charges).

Mardi 22 – Mercredi 23 et Jeudi 24 le matin (9h30 – 12h30)

Les binômes se coordonnent pour le lieu : Polytech ou ÉSÄ en fonction des besoins.

Travail en binôme centré sur les questions posées par les projets des étudiants en art.

Vendredi 25 après-midi : Bilan du Module par les enseignants de Polytech et de l’ÉSÄ.

Référents : Christophe Chaillou, Rodolphe Astori, Fabien Jonckheere, Nathalie Stefanov, Stéphane Cabée, Marie Lelouche et Silvain Vanot

Renseignements : nathalie.stefanov@esa-n.info –

11 reçus le 19/12/2018 sur 20 étudiants (placés dans l’ordre de leur réception).

Thellier Remy

« Souffler, c’est faire monde, de fondre en lui et dessiner à nouveau notre forme dans un exercice perpétuel ». En me reposant sur le livre d’Emanuele Cocía, La vie des plantes, une métaphysique du mélange, paru en 2016 , je visualise un dispositif permettant aux spectateurs de faire apparaître une ou plusieurs vidéos à l’aide de l’intensité de leur souffle. Contrainte de la luminosité de la galerie de Tourcoing , pourquoi pas relier un ou des capteurs directement sur des télévisions ou à un relais, un ensemble disposé à la hauteur des yeux. Plus il y a de l’intensité dans le souffle, plus l’image de la vidéo est nette et poursuit sa lecture. Mais dès que la captation du souffle s’atténue, l’image s’obscurcit et par conséquent inerte.

Ghyzlène Boukaila – Axel croce

Mésoclimat (titre provisoire)

« L’installation Art/ Science parlera du climat actuel en France. En effet chaque samedi depuis quelques mois des manifestants sortent dans les rues. Leur lutte s’inscrit dans une continuité, sous forme d’actes. Le réchauffement climatique est au coeur des débats. Mésoclimat fera le parallèle entre les mouvements sociaux hebdomadaires et les datas de relevés atmosphériques. L’idée serait de faire dialoguer des témoignages de mouvements sociaux et un constat environnemental. Le spectateur se retrouvera entre deux sources de données, l’une proposant des témoignages faits par des manifestants lors des différents actes par le biais de téléphones suspendus dans l’espace, et l’autre un constat des actions anthropiques sous formes de relevés atmosphériques projetés sur le parcours du spectateur, en suivant la chronologie des actes. »

Ronnie Mve Mebale, Soumaya Menouar

Plan Canari : APPLICATION INTERPRÉTATIVE DE L’ATMOSPHÈRE AMBIANTE Je veux créer une application Android pour tablette. J’ai commencé le programme sous Processing, langage proche du Javascript. Il fonctionnera comme une Réalité Augmentée. Pour le moment, je continue à le développer pour, qu’à partir d’une photo et de données sonores prises par la tablette en un instant (T), il génère un algorithme interprétant l’atmosphère ambiante de cet instant. Le programme : Il synthétise la photo en nuage de points et lui applique un mouvement similaire à ceux des nuages et des turbulences. Le visuel sera proche d’une photo s’animant en vidéo de ciel nuageux plus ou moins turbulent en fonction des variables sonores (de T). J’aimerais être aidée sur le développement et l’optimisation de cette application que j’ai décrite très brièvement et qui est le prolongement de mon détecteur de couleurs. J’aimerais éventuellement la passer sur Unity (langage C#), et la rendre compatible à différents supports Android.

Inès Bousseliou – Morgane Josse

Pour mon projet plastique, j’ai décidé de réaliser une sculpture animée au fonctionnement, qui je crois est, relativement simple. Elle se compose d’un socle sur lequel est fixée une tige maintenant un sablier, possédant un aimant à chaque pôle. Le sable de celui-ci a été remplacé d’un côté par de l’eau et de l’autre du pétrole. Il se mettra alors en mouvement par attraction magnétique, grâce aux aimants installés sur les moteurs rotatifs situés à chaque extrémité du sablier. Je vous joint un schéma qui vous permettra de me comprendre d’avantage. J’ai pour ce projet deux questions qui me viennent: La première, je ne parviens pas à ce jour à me procurer du pétrole, je voulais donc savoir par quel autre liquide, possédant les mêmes propriétés physiques, pourrais-je le remplacer? Et la seconde, comment obtenir une synchronisation des deux moteurs rotatifs (de type moteur à micro-onde)? «

Alice LETOURNEUX , Pascal Teyssere

Mon projet sera un bloc carré suspendu au plafond, qui s’élèvera et descendra lentement à rythme régulier, par un système de poulie automatisé (j’aurai besoin d’aide d’étudiants Polytech’lille); il diffusera via casque (fil assez long), enregistrements sonores de vent (isolés de bruits parasites) captés à différentes hauteurs. Le matériau de la caisse reste à définir selon poids supportable par le plafond Galerie commune.

Antoine Untereiner – Stanislav Kurakin

Mon projet se résume en une installation qui modifie les fonctions d’un ancien vidéo-projecteur. Le projecteur a été démonté de telle manière à ce que les trois filtres (rouge, vert et bleu) et les espaces entre eux soient accessibles. Il s’agit d’installer au sein de l’appareil un jeu de lentilles, miroirs et lumières afin de capter les “vues” à l’intérieur du projecteur et les envoyer vers l’extérieur. Le système doit produire une image en mouvement : j’ai prévu donc d’actionner les lentilles/miroirs/lumières avec des petits moteurs simples reliés à une arduino. Anthroposcéptique – société du spectacle – structuralisme – architecture – histoire du cinéma – captation et transformation du réel

Alexandre Ries – Dorielle Devorsine – Ji Yang

Titre provisoire: Jouer à dieu , Installation vidéo Mon projet s’inspire d’une technique scientifico-chimique (géo-ingénierie) au service de l’Homme. Il s’agit de « l’ensemencement des nuages » qui consiste à bombarder un nuage d’iodure d’argent et de sel depuis un avion afin de provoquer une réaction chimique et de provoquer de la pluie. J’aimerais interroger la légitimité d’une telle pratique d’un point de vue éthique de même que d’un point de vue écologique. Dispositif: il s’agira d’une projection vidéo sur un mur, puis une machine à fumée diffusera de la fumée par le dessous de la projection et l’image se diffusera sur la fumée. Mes essais sur fumée n’étant pas concluants, je cherche à trouver une meilleure solution avec ce dispositif.

Danielle Peter et Han Qi

Présentation et objectifs du projet

Le travail de Han Qui qui représente un mélange de différentes matières (béton, pierre…) dans lequel nous y trouvons des fossiles technologiques (morceaux de clavier d’ordinateur par exemple), doit être filmé et projeté de la manière suivante :

– 3 Caméras connectés à un PC filment le mélange sous différents angles

– Le projecteur connecté au PC, doit pouvoir afficher sur un même écran :

– Une vidéo de l’espace futur (vidéo virtuelle en 3D)

Les trois vidéos des 3 caméras (représentant le réel, de ce monde « post-

humain »)

Durant l’année universitaire 2017-2018, l’Esä a invité plusieurs intervenants afin d’apporter aux étudiants en art, un savoir spécifique en fonction de la thématique, celle qui questionne la physique des particules, l’univers primordial et le rapport de l’homme à l’espace.

Nous présentons ici l’ensemble des conférences et des workshops qui se sont déroulés à l’Esä.

Charlotte Bigg

Historienne des sciences, chercheuse au CNRS, Centre Alexandre Koyré

Le siècle de l’atome en image

26 octobre 2017

Esä, Site de Tourcoing

Dans le cadre du programme de recherche Images, sciences et technologies, l’Esä invite l’historienne des sciences Charlotte Bigg, Chercheuse au CNRS, Centre Alexandre Koyré (Paris). Il sera question de l’atome, entité invisible mais qui paradoxalement est à l’origine d’une production iconographique importante depuis le début du XXe siècle, de la photographie de la radioactivité par Becquerel au champignon atomique encore au logo IBM fait d’atomes individuels de xénon, emblème des nanosciences ».

———————————————————————————————–

Floriane Germain

Docteur/PhD. muséologie, médiation patrimoine, pour l’Observatoire de l’Espace du CNES

Aurélien Barrau

Astrophysicien, laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie (CNRS-IN2P3)

L’espace-temps à l’épreuve de l’esthétique

23 novembre 2017

Amphithéâtre du Pôle Arts Plastiques

Esä, site de Tourcoing

———————————————————————————————–

Entretien filmé de Aurélien Barrau par Cyril Crignon, réalisé e 22 novembre 2017

Intersection entre art et science

Lire l’entretien retranscrit : Entretien-avec-Aurélien-Barrau par Cyril Crignon

Pour davantage d’informations, vous pouvez consulter le site Espace croisé

![]() En septembre 2016, le centre d’art contemporain Espace Croisé et la plateforme de microscopie photonique, TISBio ont débuté une collaboration avec le programme de recherche Images, sciences et technologies, devenant ainsi les partenaires indispensables à la mise en oeuvre des diverses étapes de son élaboration.

En septembre 2016, le centre d’art contemporain Espace Croisé et la plateforme de microscopie photonique, TISBio ont débuté une collaboration avec le programme de recherche Images, sciences et technologies, devenant ainsi les partenaires indispensables à la mise en oeuvre des diverses étapes de son élaboration.

Dans la perspective d’approfondir la réflexion sur la place de l’imagerie scientifique, il nous a semblé intéressant d’associer à notre recherche la photothèque du CNRS, qui détient un fond de plus de 50 000 images issues de laboratoires.

En consultant la base de données du fond mise à la disposition des étudiants, plusieurs questions se sont posées. Quel regard le monde de l’art porte-t-il sur les images scientifiques, dont certaines manifestent les choix esthétiques du monde des sciences expérimentales ? Les conventions et les lois physiques peuvent-elles, seules, justifier l’apparence de certaines images scientifiques ? A cette étape, nous avons choisi de travailler à partir des recherches menées actuellement dans le cadre théorique des Visual studies pour élargir notre approche de l’iconographie scientifique. Comment se fabrique une image scientifique ? Dans quel contexte ? Pour quel public ? Qu’en est-il de la place de l’auteur dans la production de ces images ?

Pour tenter de répondre à ces questions, désirant une fois encore mettre “la main à la pâte”, notre programme de recherche s’est associé avec la Plateforme en microscopie photonique TISBio, grâce à laquelle il fut possible pour les étudiants d’élaborer leurs propres images à partir de l’usage de microscopes.

Si certains étudiants ont étudié les minéraux ou les propriétés de la lumière, beaucoup ont travaillé à partir des cellules, humaines ou végétales. Ils purent ainsi s’interroger sur les informations qu’elles contenaient ainsi que sur la manière de les rendre visibles, par l’introduction de couleurs ou par la fluorescence. Les séances au sein de la plateforme de microscopie se sont multipliées, conduisant les étudiants de Master de l’Esä et de l’Université (du département Arts de l’Université de Lille -Sciences Humaines et Sociales) à se nourrir de lectures scientifiques, à répéter les expériences et les phases d’observation, à transférer la recherche artistique au coeur de la pratique scientifique. Les échanges entre les étudiants en art et Corentin Spriet, responsable du laboratoire TISBio furent constitutifs de la construction partagée des protocoles et des observations. Deux expositions, intitulées chacune Cells Fictions et accompagnées d’un catalogue furent élaborées pour rendre compte des résultats plastiques de ces rencontres entre art et science.

Laboratoire concerné : Le SCALab, (Sciences Cognitives & Sciences Affectives), Université de Lille, 2015-2016

En 2015, nous avons amorcé la réflexion sur les possibles rencontres entre les arts et les sciences en orientant la recherche sur la question du corps dit “”augmenté”. Cet axe fut choisi par sa capacité à réunir à la fois les problèmes artistiques et scientifiques relatifs au corps et au numérique et en tenant compte de la place importante que prenait alors dans l’actualité de la recherche scientifique l’intelligence artificielle. C’est sous l’angle des connaissances récentes produites dans le domaine des sciences cognitives que cet axe fut construit. Les rencontres avec des chercheurs en sciences cognitives eurent lieu au sein de la Plateforme technologique EquipEx. C’est ainsi que les étudiants ont pu prendre part à des « passations » dont l’objectif était de comprendre la réaction de leur cerveau à des stimuli liés au langage.

S’intéresser à la cognition, c’est interroger les processus et les mécanismes de l’apprentissage, la mémoire, l’émotion, le langage, la perception. Ici Louis Carmine est doté d’un d’électroencéphalogramme pour que le chercheur observe comment la fonction du langage s’élabore. Il s’apprête à dialoguer avec un ordinateur. Puis l’imagerie cérébrale prend le relais pour dénicher dans le cerveau humain comment la fonction du langage se met en place face à la machine. Il s’agit donc de mesurer l’activité du cerveau grâce à des électrodes posées sur le cuir chevelu. On récupère les courants, on repère les oscillations sur un tracé qui a les mêmes caractéristiques que les ondes sonores : la fréquence d’oscillation et son amplitude.

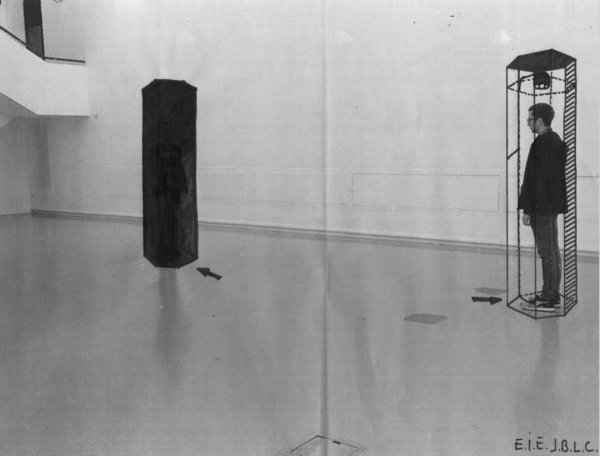

Les étudiants ont pu saisir l’opportunité de visualiser sur écran leurs ondes cérébrales et d’intégrer cette imagerie cérébrale au sein de leur pratique. Les résultats de ces expériences et les travaux plastiques et visuels qu’elles ont suscitées ont été réunis dans une exposition et un catalogue édité en 2016 sous le titre de Master Mind.

leurs activités cérébrales impliquées dans le langage aux mesures en

cours par électro-encéphalographie.

Approches scientifiques et artistiques du réchauffement climatique par l’atmosphère, l’électricité, le pollen et la pollution.

Le programme s’adresse aux étudiants de l’Esä en années 3 – 4 – 5 et aux étudiants du Master Arts de l’Université de Lille

Contenus :

PRIST s’attache à développer des conversations entre l’art et la science en construisant des échanges et des rencontres entre les étudiants et les chercheurs, depuis les laboratoires scientifiques. Ce programme de recherche amène les étudiants à participer à des expositions et à présenter leur contribution au sein d’un catalogue auquel contribuent les scientifiques. Il fait suite aux recherches menées depuis 2015 donnant naissance aux expositions et catalogue Master Mind (2016), Cells Fiction (2017), Collisions (2018). La rencontre directe avec les chercheurs, les protocoles et les instruments des laboratoires scientifiques partenaires permet aux étudiants d’interroger autrement les modalités de leur propre création, induisant ainsi une autre manière de réfléchir à ce que peut être une recherche en art lorsqu’elle s’appuie sur le matériau “science”.

En 2018/2019, nous interrogerons l’atmosphère en mobilisant plusieurs acteurs : des philosophes de l’environnement (E. Coccia), des scientifiques rattachés au Labex CaPPA ainsi que les artistes, Karine Bonneval et Olivier Perriquet qui interviendront sous la forme de workshop ou de conférence. En janvier 2019, les étudiants participeront au module Art & Science à Polytech’Lille au sein du Fabricarium, module qui engagera les étudiants en art à produire leurs travaux plastiques en dialogue avec des étudiants ingénieurs.

Site internet ESÄ PRIST 2018-2019

Présentation du programme

Calendrier prévisionnel des interventions :

Enseignants Esä :

Stephane Cabée – Cyril Crignon – Nathalie Stefanov – Marie Lelouche – Silvain Vanot

En partenariat avec :

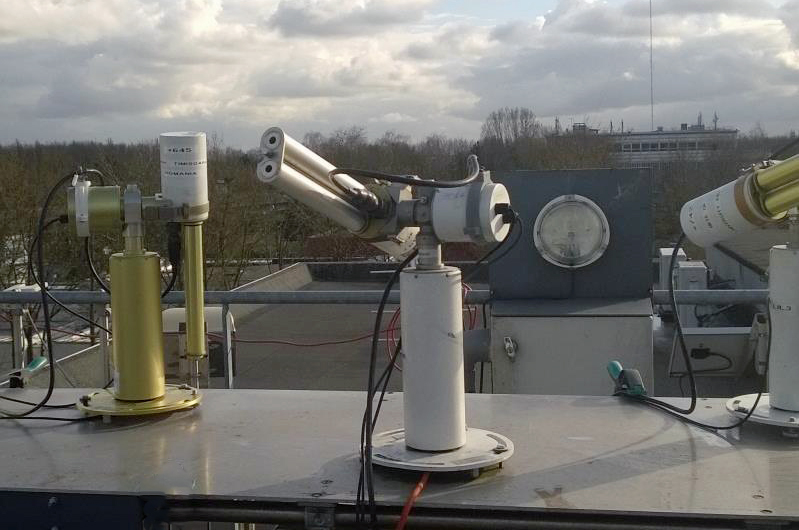

Station de mesure AERONET sur le toit du LOA (laboratoire d’optique atmosphérique) à Lille.

Depuis septembre 2017, le programme s’attache à multiplier les rencontres entre les physiciens des particules et les étudiants en art. Comme nous l’énoncions plus haut, rien ne garantissait que la physique des particules puisse susciter de l’intérêt auprès d’étudiants en art. Sauf à concevoir ce domaine sous l’angle suivant : travailler sur les particules, c’est se tourner vers l’étude des constituants fondamentaux de la matière, c’est se demander de quoi est constitué l’univers primordial. Interroger le monde subatomique, c’est aller au coeur de la recherche, en observant ces gigantesques instruments que sont les accélérateurs de particules ou ces puissants microscopes dont on suppose qu’ils pourraient nous permettre de répondre à notre désir fondamental de connaissance. Car au fond, comment concevoir les éléments premiers qui nous structurent et composent l’univers ? Mieux : pouvons-nous les représenter ? En imaginer des formes artistiques qui entrent en résonance avec l’iconographie scientifique ? Nous autorisons-nous à en proposer des conversions plastiques à l’aide de dessins, d’impressions 3D, d’installations numériques et sonores ? Cet axe de recherche implique de nouveau de se demander : qu’est-ce que voir ?, notamment lorsqu’on considère comme l’énonce Aurélien Barrau que “la lumière à laquelle nous sommes sensibles n’est qu’une fraction absolument dérisoire de l’ensemble des lumières existantes…” D’une certaine manière, notre programme tente de poser la question suivante : comment donner à voir – à sentir, à entendre – des éléments dont on ne saisit que des interactions ?

Dans ce cadre, nous avons en premier lieu fait appel à l’historienne des sciences Charlotte Bigg, membre du CNRS et du conseil de laboratoire du Centre Alexandre Koyré. Dans sa conférence, Charlotte Bigg traita de la question de l’image de l’atome en démontrant combien les différentes théories de l’atome, au fil de son histoire, pouvaient modifier sa représentation. C’est lorsque les scientifiques s’emploient à visualiser leur recherche, qu’il devient alors possible pour les acteurs du monde de l’art de se saisir du “matériau” science.

Pour poursuivre cette immersion dans le domaine de la physique des particules, le programme a invité pendant une journée entière l’astrophysicien Aurélien Barrau, détenteur d’un doctorat d’esthétique et d’une thèse en astrophysique à haute énergie, à venir discuter avec les étudiants des étapes de leurs recherches. Revenant sur l’histoire du modèle du Big Bang, sur les représentations du fond diffus cosmologique, sur les astroparticules et sur l’histoire du temps, Aurélien Barrau a développé une réflexion sur les modalités de construction de l’imagerie scientifique, parfois si séduisante, notamment lorsqu’elle s’emploie à représenter des objets invisibles, tels un trou noir ou une collision d’étoiles.

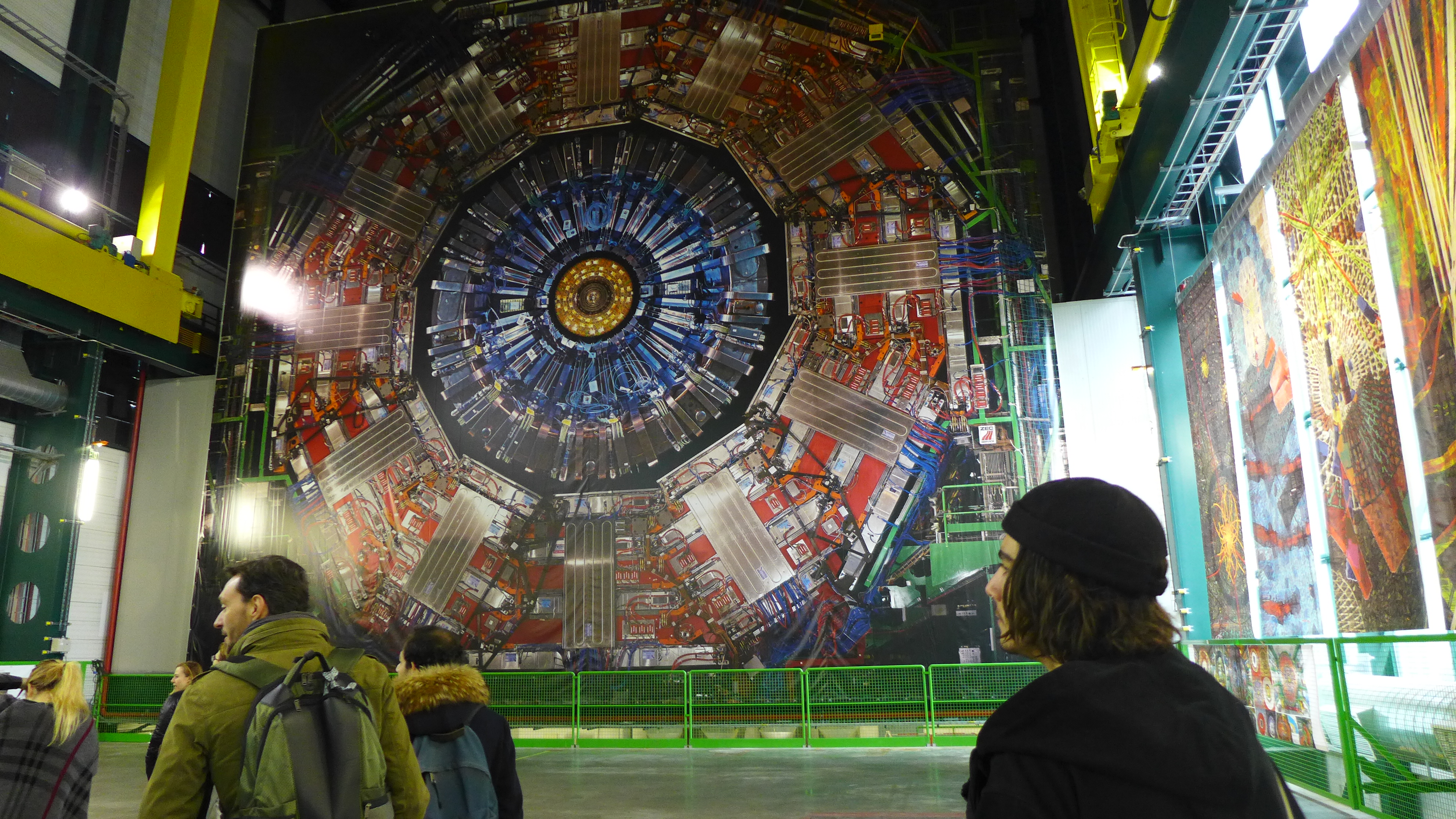

Observer les sciences au travail : visite du CERN

En novembre 2017, un séjour de trois jours en Suisse au Paul Scherrer Institut (PSI) et au CERN a conduit les étudiants et enseignants participant au programme de recherche à observer directement le fonctionnement de deux grands accélérateurs de particules, celui du PSI et celui du CERN, le Grand collisionneur de hadrons (LHC). Accompagnés dans leur visite par plusieurs physiciens, les étudiants ont par ailleurs bénéficié de conférences par des chercheurs tels Philipp Schmidt Wellenberg, Hans Peter Beck, Michael Hoch et Chiara Mariotti, spécialistes en physique des particules, acteurs de ces technologies de pointe, contributeurs de la découverte du boson de Higgs. Au CERN, nous avons visité deux détecteurs, Atlas et CMS, ainsi que l’usine ELENA qui fabrique de l’antimatière.

L’objet de ce parcours fut aussi de prendre conscience des lieux et des instruments de la recherche. Il nous a été possible d’observer de gigantesques salles de contrôle dont les écrans permettaient d’imaginer comment les particules entrent en collision, comment leurs traces émergent et disparaissent à une vitesse prodigieuse, comment ces milliards de collisions sont triées, enregistrées avant qu’elles ne s’évanouissent. La vision de ces collisionneurs encavés sous des blocs de bétons aux formes minimalistes qui protègent des ondes radioactives ; les perspectives tracées par des kilomètres de câbles à l’agencement chaotique qui, pourtant, s’organisent en des ordonnancements savants ; les sombres réserves d’hélium placées en hauteur au sein de dirigeables noirs flottant au plafond ; les dizaines de cuves argentées desquelles s’élèvent, parfois, de légères fumées, tout cela réduisait encore la distance entre l’univers scientifique et artistique.

Des centaines d’images, de vidéos et de captures sonores furent effectuées lors de ce séjour, devenant à leur tour un matériau intégré au processus de création.

Pour parachever le lien entre culture scientifique et artistique, un module Arts & Sciences s’est tenu du 22 au 25 janvier avec les étudiants de Polytech de l’Université de Lille – Sciences et Technologies, qui engagera les étudiants en art à développer leur production en dialogue avec des étudiants ingénieurs.

Nuit des idées, janvier 2018 : début des expositions

C’est à partir du 25 janvier que s’est tenue l’ouverture de l’exposition Collisions, inaugurée dans le cadre de la Nuit des Idées, à la Galerie Commune de l’Ecole Supérieure du Nord-Pas de Calais, site de Tourcoing, où seront présentées les productions plastiques des vingt étudiants du programme de recherche. Cette exposition s’est déplacée ensuite du 29 mars au 27 avril à l’Espace Croisé, Centre d’art contemporain situé à la Condition publique, à Roubaix. Puis elle a été présentée à Espace Culture de l’Université de Lille – Sciences et Technologies, du 28 mai au 13 septembre. Mentionnons que cette dernière structure culturelle a répondu favorablement à notre demande visant à faire en sorte que notre programme de recherche s’adresse de manière paritaire aux communautés respectives en arts et sciences dites « dures ».

Ainsi ce programme tente d’inventer un enseignement qui permette d’imprégner le champ de l’art et de la recherche par la dynamique scientifique afin d’imaginer des processus de création particuliers. Comment l’art peut-il interroger les mécanismes qui engendrent la lumière et l’espace – temps ? Qu’en est-il des analogies entre le microcosme et le macrocosme ? En quoi l’acte créatif du scientifique peut-il rejoindre celui des artistes ? Ces questionnements ont pour objet de favoriser la mise en oeuvre de nouvelles pièces où s’articulent des perceptions sonores, olfactives, tactiles et visuelles. Ainsi, les recherches et productions des acteurs de ce parcours démontrent qu’il est possible d’inventer de nouvelles pratiques d’enseignement commun à l’art et aux sciences et de redonner du sens au mot recherche lorsque ce dernier est impliqué dans la création, en inventant des modalités innovantes d’approche du savoir.

Visite de la plateforme de microscopie photonique en novembre 2016 réalisée par Corentin Spriet, ingénieur de recherche Université de Lille / CNRS. Les étudiants de l’Esä effectueront par la suite plusieurs séances pour travailler sur les échantillons et l’acquisition des images qu’ils utiliseront dans leurs travaux plastiques.